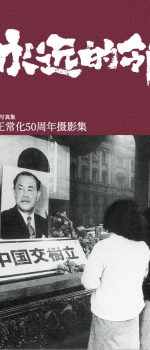

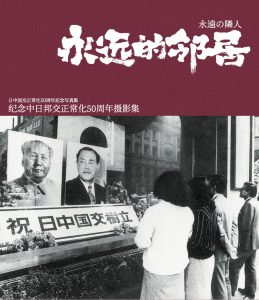

972 年、当時の日中の政治家たちが両国国民の共通の願いと長期的利益に基づいて戦 略的決断を下し、国交正常化を実現し、二国間関係の新たな一章を開いた。日中国交正 常化 50 周年という重要な歴史的節目に際し、我々は「永遠の隣人――日中国交正常化 50 周年記念写真集」を出版する。本写真集は、初心を振り返り、互いに学び合い、未来に向 かうことを目的としている。撮影という手段を以て、両国関係のより良い明日を切り開く ために、我々の力を捧げることとしたい。

本写真集では、日中両国の写真家や写真愛好家が撮影した作品 200 点を集め、「平和・ 友好・協力」をテーマに、民間交流を主軸とし、「温故知新」、「海を隔てて互いに向かい 合う」、「未来へ」の三章で、平坦ではなかった 50 年間の両国関係を振り返り、中国人か ら見た日本の姿、日本人から見た中国の姿を示し、永遠に平和な生活を送ることに対する 両国の青少年のあこがれを表現した。

「仁に親しみ隣に善くするは、国の宝なり」。日中両国の二千年あまりにも及ぶ交流の歴 史の中で、50 年はほんの一瞬に過ぎない。しかし、この 50 年は、二国間関係の発展にお いて極めて重要な歴史的期間であった。この間、日中関係には良い時期も悪い時期もあり、 苦労や困難に直面したこともあったが、それらは決して両国関係発展の流れを遮ることは できなかった。“五十にして天命を知る”。永遠に引っ越すことの出来ない隣人として、日 中友好協力関係を擁護し、発展させることは、両国と両国国民の根本的な利益に適ったも のであり、またアジア及び世界の平和、安定、繁栄に資するものである。

春に蒔いた友好の種が、日中友好の木として大きく成長し、いつまでも青々と生い茂る ことを願ってやまない。