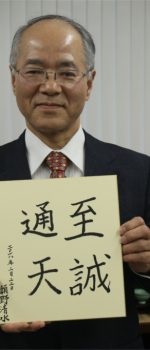

元重慶総領事瀬野清水さんに聞く

中国との外交に携わること37年間、通算25年を中国駐在で過ごした外交官がいる。元重慶総領事の瀬野清水さん。改革開放後、世界第2位の経済大国へ躍り出るまでの中国の変遷を見つめ、定年後も日中の民間交流に力を注いでいる。半生を中国とともに歩んだ瀬野さんに中国の昔と今、そして青少年交流や日中関係について語っていただいた。

最初に中国に興味を持ち、関わるようになったきっかけを教えていただけますか

日本人は『三国志』、『水滸伝』などを通じて中国の雄大な景色に憧れを抱いており、おおらかで親切な中国人に親しみを持っていますが、私も高校生のときに、ある放課後日本人の従軍カメラマンによる写真集をみました。その写真集は国威発揚を目的としたもので、残虐な写真が含まれていました。日本人の立場から写しているのは疑いなく、なぜわざわざ戦争して中国まで行ってそんな残酷なことをしたのか、学校では教わらなかったのでショックを受けました。そして、いまの中国人は日本をどう思っているのだろうかと考えました。もしも日本人への恨みがあるのであれば、それを少しでも減らすことを一生の仕事にしたいと思いました。

初めて見た中国にどのような印象を持たれましたか

1976年に外務省から派遣されて香港、北京、遼寧の大学で学びました。香港は都会でしたが、北に行けば行くほど建物が普通になり、見渡す限り地平線という景色も相まって荒廃した印象を受けました。砂埃がひどく、石炭の燃え殻のようなものが降ってきて空気は悪かったです。中国の人たちはぼろぼろの人民服を着ていました。驚いたのは、小学生くらいの子供が道で拾ったタバコを吸っていたことです。多分食べるものがなくて、口寂しかったのだと思います。管理が十分ではなかったから悪いことをしても怒られないのです。ただ、生活は貧しいですが、皆目が輝いていており、親切でした。日本人だからいじめられるということはありませんでした。

私は街を歩くのが好きなので、ひまさえあれば学校から抜け出して散歩しました。そして、現地の人とお喋りしたり、一緒にご飯を食べたり、招かれて遊びに行ったりして老百姓(庶民)の人と接触しました。肉親が日本軍の被害に遭ったという話をされることもありましたが、今の日本と昔の日本は違うということで優しくしてもらいました。

数十年前の中国と今の中国では何が大きく変わったと思われますか

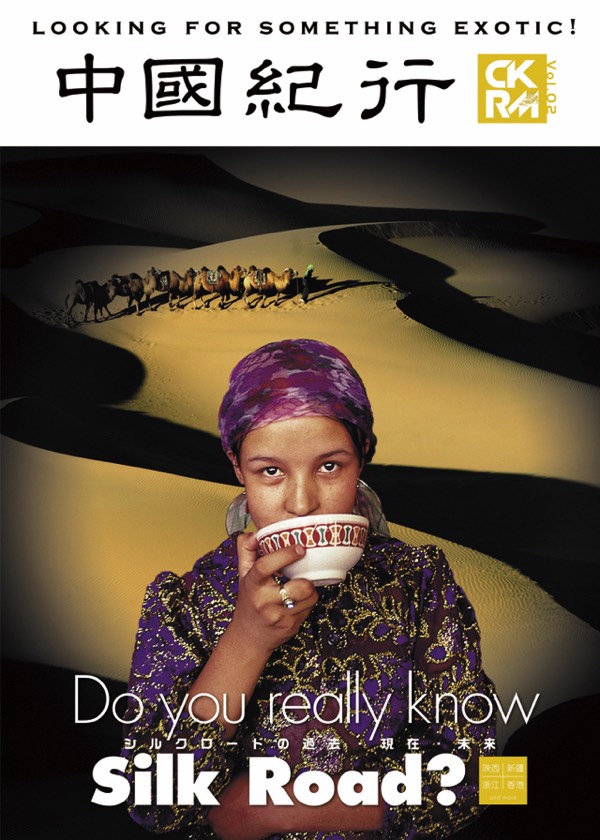

高層ビルがたち並び、街は大きく変わり、中国は世界第2位の経済大国になりましたね。世界は中国に対してこれまでとは異なる役割を期待しています。それが「一帯一路」などにつながっており、その名前にシルクロードという言葉が含まれていることが象徴的だと思います。唐代、シルクロードの道を切り開くことによって唐の都長安は栄えました。世界のGDPの3割が唐に集中したといいます。同時に、シルクロード沿いの都市も栄えました。それを再現しようという考えがあるからこそ一帯一路の構想には「シルクロード」という言葉が使われているのだと思います。中国は締め付けが厳しいと日本のマスコミはいいますが、昔に比べれば中国の言論空間は広がっています。今後、さらに自由な方向に変わっていくでしょうし、また、そうしなければ一層の経済発展は難しいでしょう。2007年以来、中国は日本の最大の貿易相手国となっており、中国との相互理解と相互信頼を一層深めるためにも、日本は一帯一路の構想に協力するべきだと思っています。

最後に今後の日中関係に期待することを教えていただけますか

今年は日中平和友好条約の締結から40年目に当たっています。激動する世界情勢の中で、条約の名のとおり、隣国中国との平和的、友好的な関係は何よりも大切です。40年の曲折を経て、今年が安定した日中新時代の元年になるよう心から念願していますが、それには、周恩来総理がかねがね言われていた「民間が先行し、民を以て官を促す」という外交哲学が大切です。

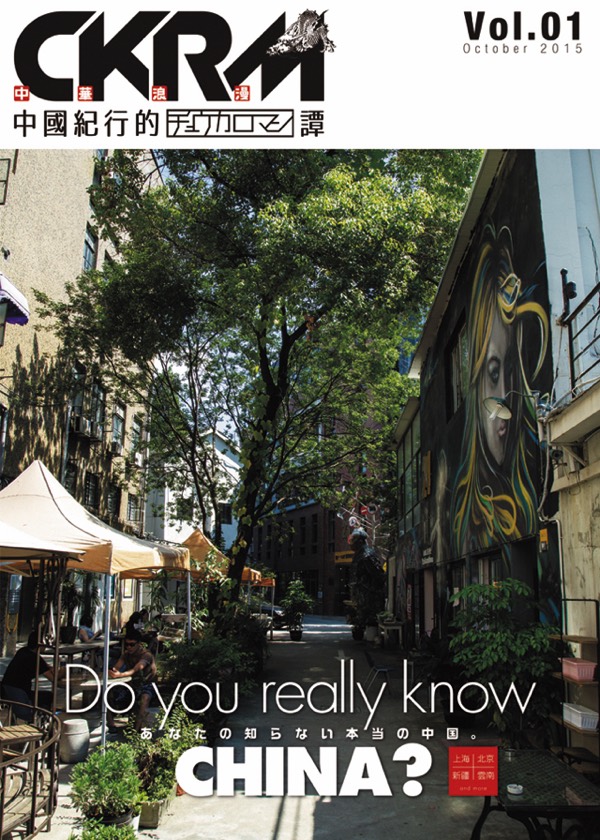

中国を旅行する日本人がなかなか増えませんが、百聞は一見に如かずなので、大勢の日本人、特に未来ある青少年の皆さんには中国に出かけて行って、自分の五感で「新時代」の中国を体感してほしいです。中国を旅行する若者が増えて行かない背景には、中国に対する国民感情があると言われますが、国民感情は不変ではなく、何かのきっかけさえあれば容易に変わるものです。

例えば、青少年の交流です。特に高校生の相互交流は政府の主導で進んでいて、長い目で見たら大変素晴らしいことですが、日中両国で15億人もの人口からみればまだ足りないとも考えられます。距離が近いので修学旅行や個人旅行などでもっと気軽な交流が進めば良いと思います。

例えば、パンダです。日本の子ども達はパンダが大好きです。今年は東日本大震災の発災から7年が経過して、震災の記憶の風化が懸念されております。上野動物園にシャンシャンが生まれたことで日本中が盛り上がっているように、被災地にパンダが来れば、震災で心に傷を受けた子ども達を元気づけることができるでしょう。東北を明るく盛り上げる復興のシンボル、日中関係改善のシンボルとなって、日本人の心を暖かくするうえで大きな役割を果たすに違いありません。

日中平和条約締結40周年の今年は可能な限りこのようなきっかけを探し、それらを転換点にしながら安定的で持続的な日中関係の新時代を切り開いていく元年となるよう念願しています。

プロフィール 瀬野清水

1949年生まれ。75年外務省入省してから北京、上海、広州、香港などで勤務、2012年重慶総領事を最後に退職、通算25年間中国で駐在した。現在、Marching J財団事務局長のほか、アジア・ユーラシア総合研究所客員研究員、日中協会理事なども務めている。共著に、「激動するアジアを往く」、「108人のそれでも私たちが中国に住む理由」などがある。