全ての料理には歴史がある。中華料理や中国料理として日本人の舌にも馴染んだ大陸料理の始まりを、各時代の背景と共に伝えます。

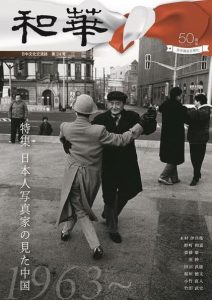

華僑や華人といわれる、中国出身の人たちがいます。彼らは世界各地に、仲間たちが安心して暮らせる居場所を作りました。いつの時代、どこの地域にもよそ者や言語習慣の違う人に当たりが強い人がいます。それらから仲間を守る、最低限の自己防衛の手段として、共に暮らせる居場所を、それができる人たちを中心に作り上げたのです。そのような居場所が、中華街の前身になりました。彼らがなぜそこに来たのか、理由は様々でしょう。このような居場所を作るには、少なくない資金が必要になります。そんな時に頼りになったのは、何かしらの事業に成功することが出来た人たちでした。今の呼び方でいうなら、貿易商。有史以前より、日本列島には世界中の人が訪れています。古くは、良質の黒曜石を求めてだったのかもしれません。貿易商は、様々な文化に必要とされるものを求め、世界中を旅しました。その中で一番難儀したのが、食べ物でした。食べ物が合わなければ、その地に長く留まることができません。力ある貿易商は、自分の口に合う料理を提供してくれる料理人と共にいることを重視しました。料理人は貿易商と共に旅をし、その地域で用意できる食材をもとに、彼らの口に合う料理を作り出します。現地の食材を活用するので、そこで暮らす人にとっては、さぞ衝撃的だったでしょう。自分たちが食べている食材が、見たこともない料理に変わり、食べてみたら美味しい。日本各地の中華街は、かつての貿易の中心地にあります。そこに残っている事業が、どうして飲食業なのか。中華文化と食の伝播を考えながら、中國紀行CKRM的視点で迫っていきます。